내가 읽은 詩 (1123)

발효라는 방식으로

— 권영희

고두밥과 누룩이 부글부글 치고받다가

언젠가는 조금씩 서로를 내어주듯

몇 십 년

끊임없이 숙성중인

부부라는

이름

부풀었다 꺼지기를 반복하는 빵처럼

길고도 짧은 인생 반전을 거듭하며

오늘도

익어가는 중이다

서로가

서로에게

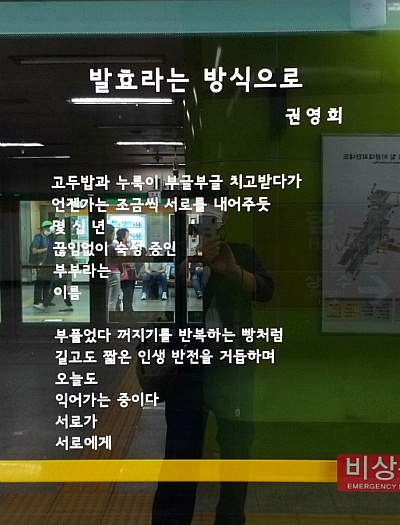

딸 집에 가려고 2호선 합정역에서 내려 6호선으로 갈아타려 전철을 기다리는데 스크린 도어에 적힌 시가 눈에 들어왔다. 무심코 읽어내려가다 그만 시의 울림에 손전화를 꺼냈다. 때와 장소를 가리지 않고 아주 좋은 시를 만날 때 내 행동이다. 예전에는 수첩에 적었겠지만 요즘이야 그냥 통째로 저장을 한다. 얼른 손전화 사진기로 찍어두었다. 권영희의 시(현대시조) <발효라는 방식으로>이다.

분명 시인은 막걸리를 빚는 과정을 알고 있다. 그러니 1연에서 ‘고두밥과 누룩이 부글부글 치고받다가 / 언젠가는 조금씩 서로를 내어주’는 것을 알고 있지 않은가. 고두밥과 누룩이 그렇게 잘 섞이지 않으면 막걸리가 나오지 않는다. 이를 시인은 ‘부부라는 / 이름’으로 고두밥과 누룩이 ‘몇 십 년 / 끊임없이 숙성중’이라 표현한다.

2연에서는 부부를 빵에 비유한다. 빵을 만들려 밀가루 반죽을 하여 숙성을 시키면 부풀어오른다. 그 반죽을 다시 빵 모양으로 만들어 오븐에 굽는다. 평평한 모양이 오븐에 구워지면 제대로 모양을 갖춘 빵으로 부풀어 오른다. 그래, 빵이 되기 위해서는 밀가루 반죽이 ‘부풀었다 꺼지기를 반복’해야 한다. 남남이 만나 결혼하여 가정을 이루면 서로 다른 환경에서 살아온 경험과 타고난 개성이 ‘길고도 짧은 인생 반전을 거듭하며’ 신랑과 신부, 남편과 아내란 이름을 넘어 부부가 되지 않겠는가.

1연의 막걸리와 2연의 빵은 바로 신랑과 신부 혹은 남편과 아내가 아니라 둘의 성질이 하나로 합쳐진 ‘부부’라는 존재이다. 이를 시인은 2연 종장에서 아주 멋들어지게 표현한다. ‘오늘도 / 익어가는 중이다 / 서로가 / 서로에게’라고. 일단 빚어놓은 막걸리는 다시 고두밥과 누룩으로 나뉘지 않는다. 빵 역시 밀가루와 효모, 흔히 말하는 이스트로 나눌 수 없다. 이미 둘이 하나가 되었기 때문이다. 부부 역시 마찬가지이다. 신랑과 신부로 나뉘는 게 아니라 같이 산 세월만큼 ‘부부’는 하나가 되어 살아 간다.

딸 집에 가 저녁을 먹고 앉아 차를 마시다가 딸에게 사진 속 시를 보여주었다. 권영희란 시인은 일면식도 없는 사람이다. 동서문학 2019년 봄호에 실렸다는 것도 나중에 알았다. 그러나 지난 4월에 결혼하여 이제 신혼인 딸에게 가던 애비의 마음에 시가 들어왔으리라. 애비의 그 마음을 딸도 알아챘는지 시를 읽다가 빙긋이 웃었다. ‘내 딸아, 서로가 서로에게 잘 익어가렴.’ 시를 빌어 전하는 애비의 마음을 딸도 시를 통해 알아챘던 모양이다.

결혼하여 함께 산 세월이 길지 않으면 결코 나오지 못할 표현들, 그것을 부분적으로 파격이 있지만 ‘3장 6구 45자 내외’란 정형 속에 담아낸 시인의 시선과 표현력이 참 멋지다. 적절하게 행을 나눈 것도 자연스럽고 시조가 전하는 시인의 마음까지 참 편안하다. 부부란 시 제목처럼 ‘발효라는 방식으로.’ 서로가 서로에게 익어가는 사람들이지 않은가. ♣

초보자가 범하기 쉬운 시 쓰기 오류 세 가지

초보자가 범하기 쉬운 시 쓰기 오류 세 가지

볕 바라기

볕 바라기